COPD患者のバランス動揺と体幹機能

体幹筋は呼吸運動とバランス制御に寄与するため、これらの相互作用を理解することは重要です。

COPD患者さんを考えます。

・呼吸補助筋の過活動

・体幹脊柱の可動性低下

COPD患者さんのバランス動揺について確認していきます

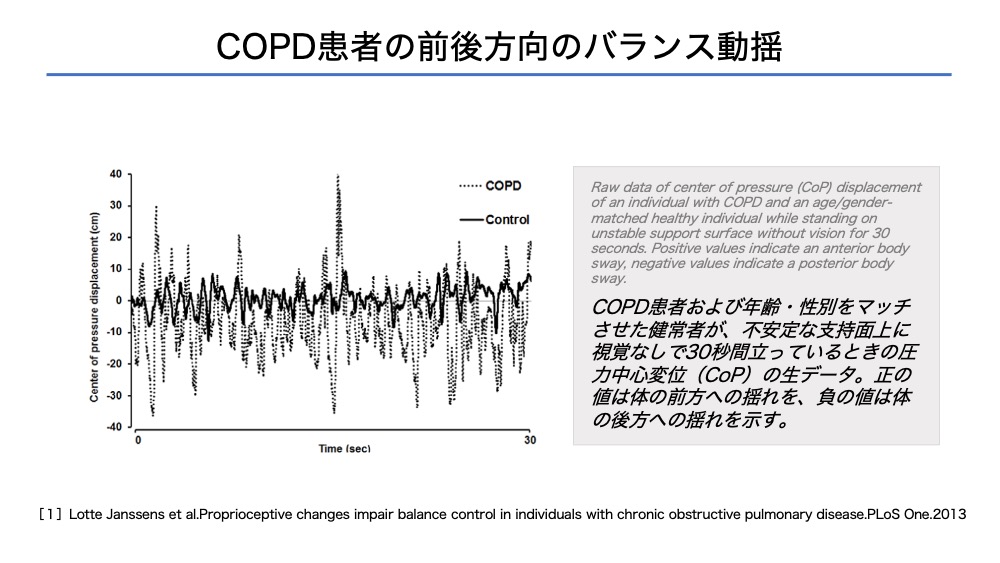

COPD患者の前後方向のバランス動揺

COPD患者さんの前後方向のバランス動揺が示されています。

特に後方への動揺が大きいことは、ポイントです。

運動負荷による呼吸の乱れから、姿勢の不安性をある時は「後方への転倒」を回避することが大切と考えます。

歩行の距離、時間、速さなど姿勢の乱れに影響する運動負荷量を患者さんとも共有できれば、日常生活の管理につながるかと思います。

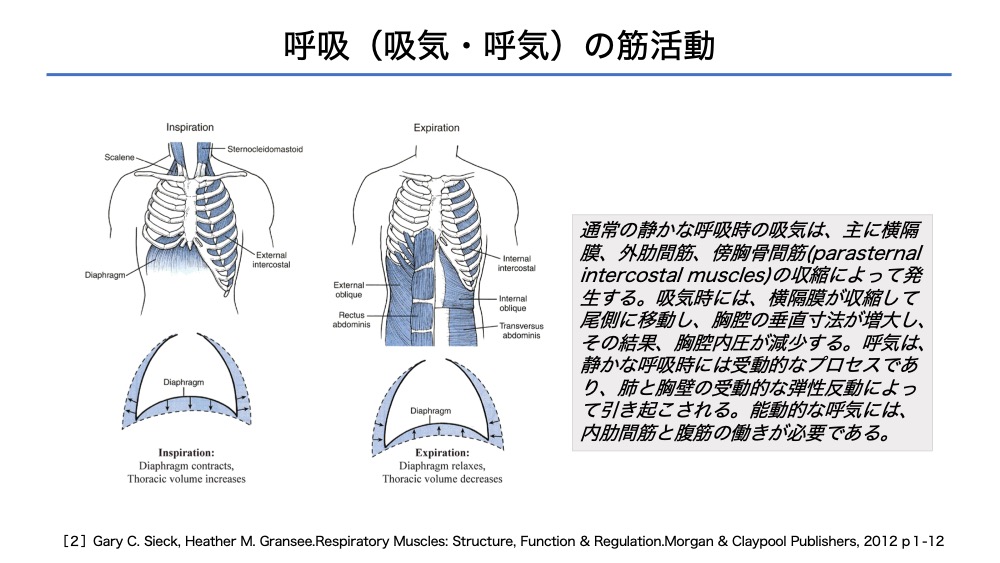

呼吸(吸気・呼気)の筋活動

呼吸に働く筋肉について確認しておきます。

呼気の努力性→腹直筋の過活動

COPDの程度により、胸郭と腹部の呼吸運動パターンはさまざまかと思います。

また、背臥位・座位・立位と姿勢による違いもあることも経験します。

大切なのは、安静時の呼吸運動をしっかりと捉え、運動時の変化に早期に気づくことが大切と考えます。

・呼吸パターン:胸式or腹式

・筋活動:呼吸補助筋の活動

運動後、どの程度で安静時の呼吸運動に回復するかも確認しておきましょう。

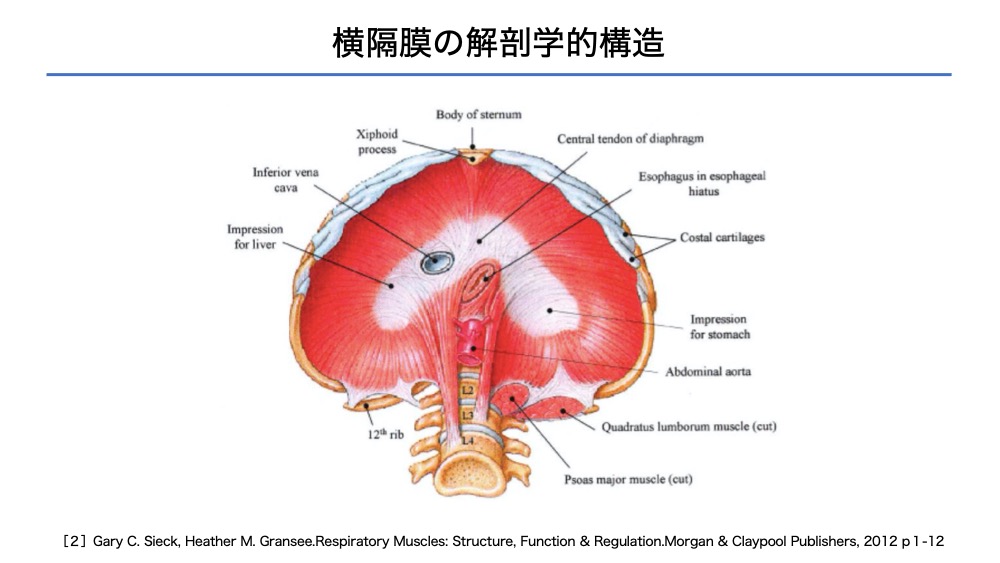

横隔膜の解剖学的構造

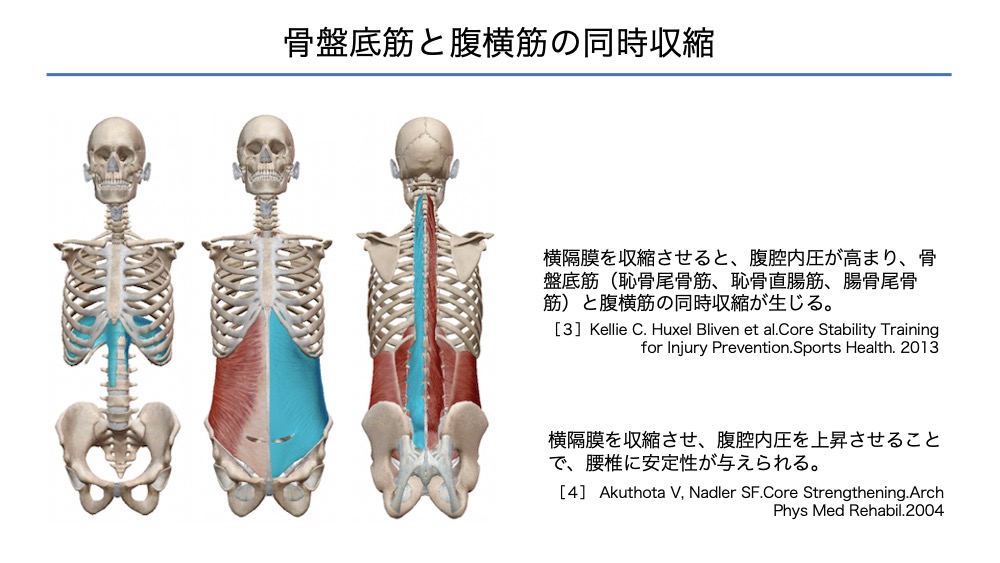

骨盤底筋と腹横筋の同時収縮

横隔膜の収縮させることの腰椎の安定性を考えるには、同時収縮の視点が大切です。

横隔膜が収縮することで、腹横筋や骨盤低筋群が働きます。

腹横筋の活性化は、脊柱の分節的な制御に貢献する多裂筋の同時収縮につながります。

結果、腰椎の安定性に寄与すると考えることができます。

とはいえ、臨床では「うまく呼吸をできてるかわからない」ということも多いかと思います。

まずは、腹圧を高められているかが大切です。

鼠径部やや上方の内腹斜筋(深部の腹横筋)を丁寧に触診し、筋肉が働いているかはポイントになるかと思います。

地味な運動なので、「これ本当に意味あるの?」と思うかもしれませんが、深層筋の働きなので地味であることが正解です。

腹腔内圧を高めることは、その後の静的・動的バランスを安定させるための準備となりますので、丁寧に分析していくことが大切と考えます。

まとめ

本日は、COPD患者のバランス動揺と体幹機能というテーマで書きました。

リハビリ対象者の高齢化に伴い、重複障害を抱える患者さんを多く経験するようになりました。

疾患特性を理解し、包括的にアプローチを進めることが大切と考えます。

以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも明日の臨床につながれば幸いです。

References

3.Akuthota V, Nadler SF.Core Strengthening.Arch Phys Med Rehabil.2004

4.Kellie C. Huxel Bliven et al.Core Stability Training for Injury Prevention.Sports Health. 2013