【脳卒中後の歩行】筋過活動と神経制御の変化

患者さんは、自身の動作や姿勢に関する日常の困りごとを語ってくれます。

・「お腹の力が入りにくく踏ん張りがききにくいので、足で支えるように頑張っている。」

立位・歩行を観察すると、麻痺側下肢の伸展筋過活動を呈していました。

そのため、着座の時に膝を緩めて屈曲するのが難しかったり、歩く時には反張膝になることもありました。

このような患者さんの声から、背景にある神経制御を推論していくことが重要となります。

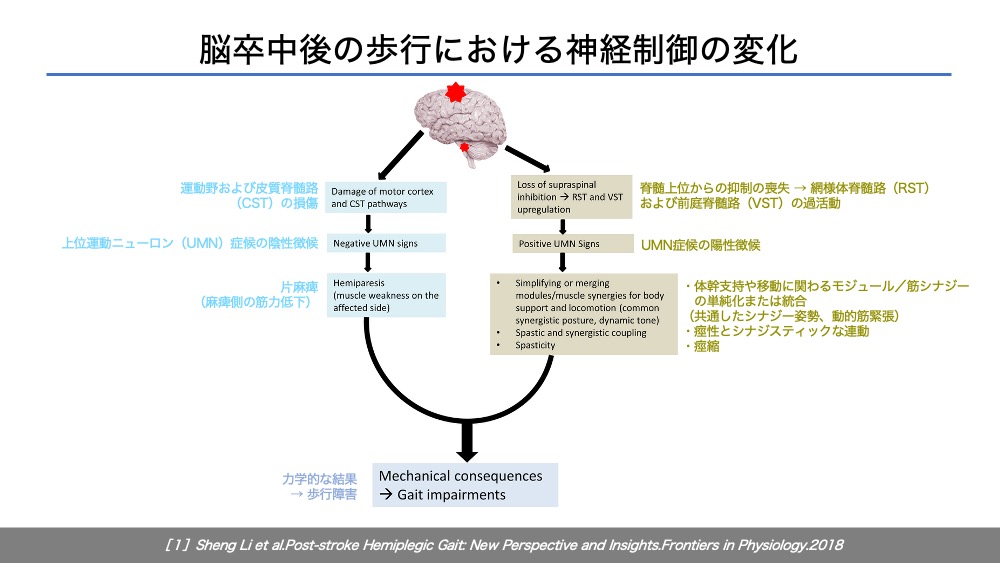

脳卒中後の歩行における神経制御の変化

「脳卒中後の歩行における神経制御の変化」が示されています。

観察される筋過活動は、「上位運動ニューロン(UMN)症候の陽性徴候」と捉えることができます。

一方で、麻痺側の筋力低下は「上位運動ニューロン(UMN)症候の陰性徴候」として示されています。

患者さんの「筋肉が突っ張る、力が抜けない」という現象は、筋力低下による関節や姿勢の安定性を確保しようとする適応戦略である可能性もあります。

・皮質脊髄路(corticospinal tract:CST)

・網様体脊髄路(reticulospinal tract:RST)

・前庭脊髄路(vestibulospinal tract:VST)

病変に起因する神経出力の質的変化を捉えることが大切となります。

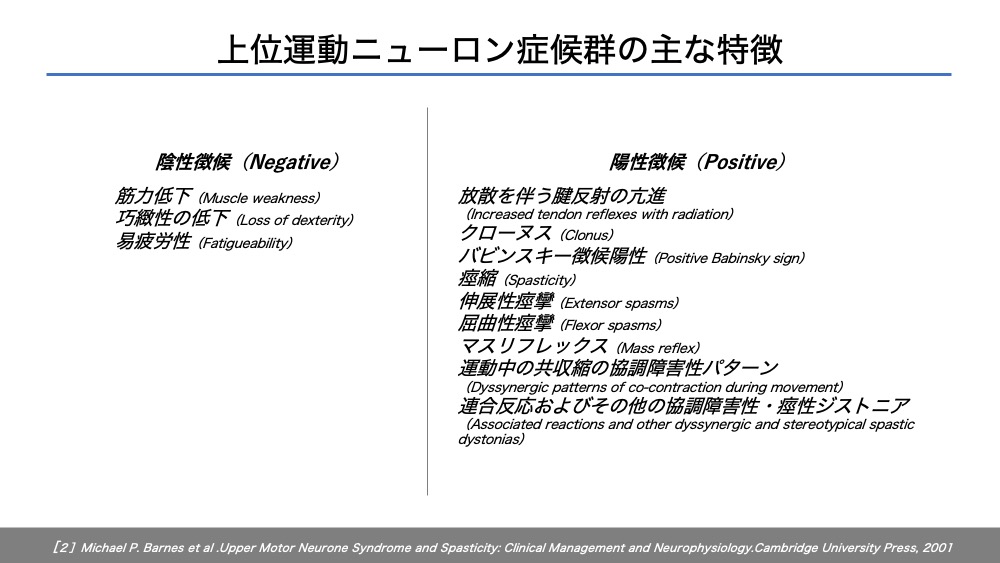

上位運動ニューロン症候群の主な特徴【陽性徴候と陰性徴候】

次に、上位運動ニューロン症候群の主な特徴を確認します。

「手足の突っ張っり」と言っても、いつ、どのように生じるかはさまざまです。

「動いたとき?」「寝てる時も?」

・局所-全身

「上肢?下肢?」「体幹の影響は?」

・常に生じる-特定の動作で生じる

「立脚?」「遊脚?」「離殿時?」「座る時?」

一人ひとりの患者さんで観察される陰性・陽性徴候の特徴を捉えることが重要と考えます。

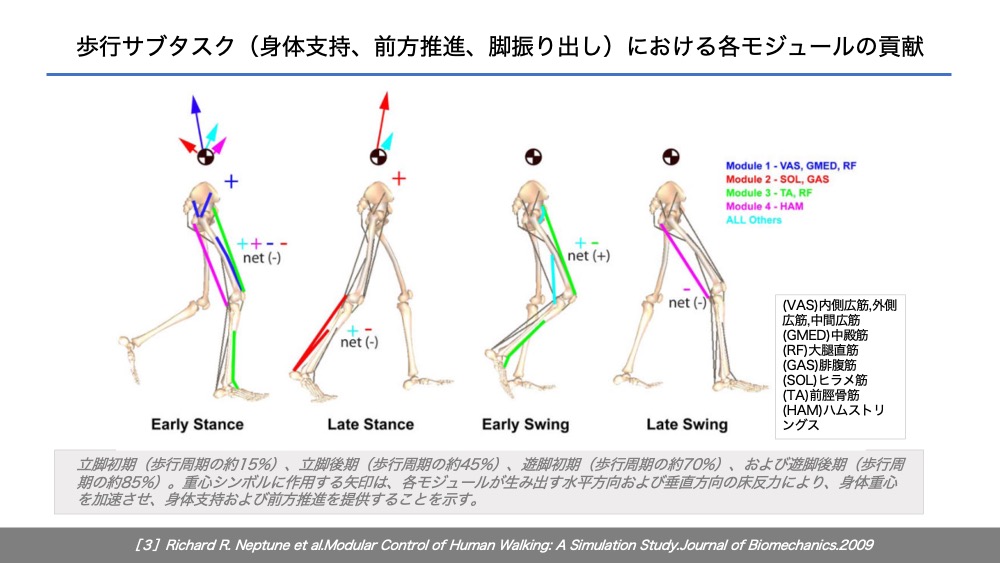

歩行サブタスク(身体支持、前方推進、脚振り出し)における各モジュールの貢献

各歩行周期では、同時に活動する筋群(モジュール)は、身体支持・前方支持・脚振り出しに貢献しています。

各モジュールが協調的に働くことで、効率的な歩行が可能となっているわけですが、脳卒中後の歩行を考えてみます。

麻痺側足関節の随意運動は困難(CST機能低下)だが、下肢全体で伸展して支持は可能(RST脱抑制)。しかし、伸展した下肢を協調的に屈曲することは難しく(VST過興奮)、遊脚期で足が引っかかる問題が残る。

単に「動かない」ではなく、どの下行路の機能変化が歩行に影響しているか推論することが大切と考えます。

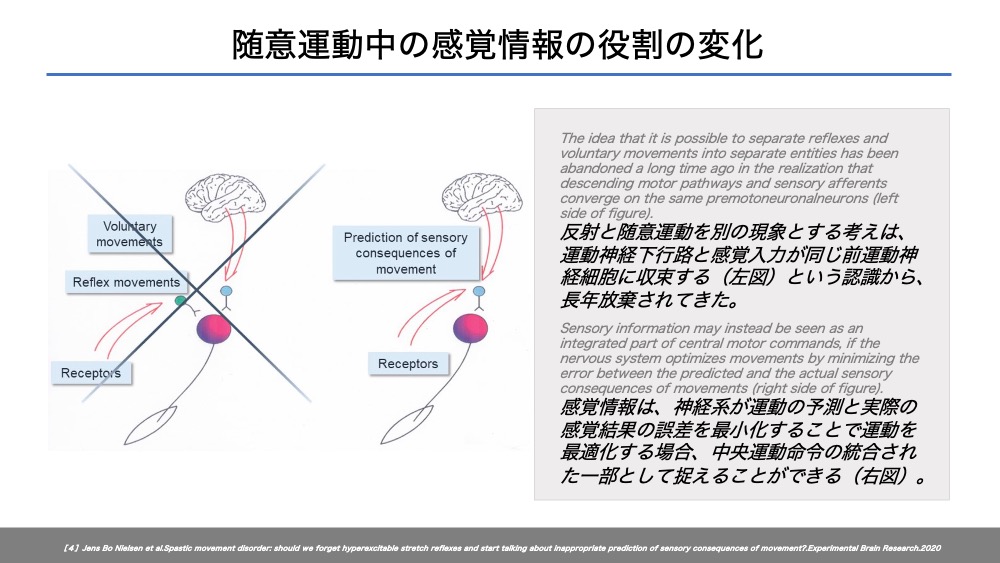

随意運動中の感覚情報の役割の変化

続いて、上行路(感覚情報)ついて確認します。

下行路(運動指令)と上行路(感覚情報)は同じ前運動神経細胞に収束すると理解されています。

運動は単なる中枢からの出力ではなく、感覚情報と一体化した制御であると考えられます。

セラピーを展開していく上で大切な視点です。

運動によって生じる感覚結果の予測が不適切であれば、筋過活動や筋協調性の障害を引き起こす可能性があります。

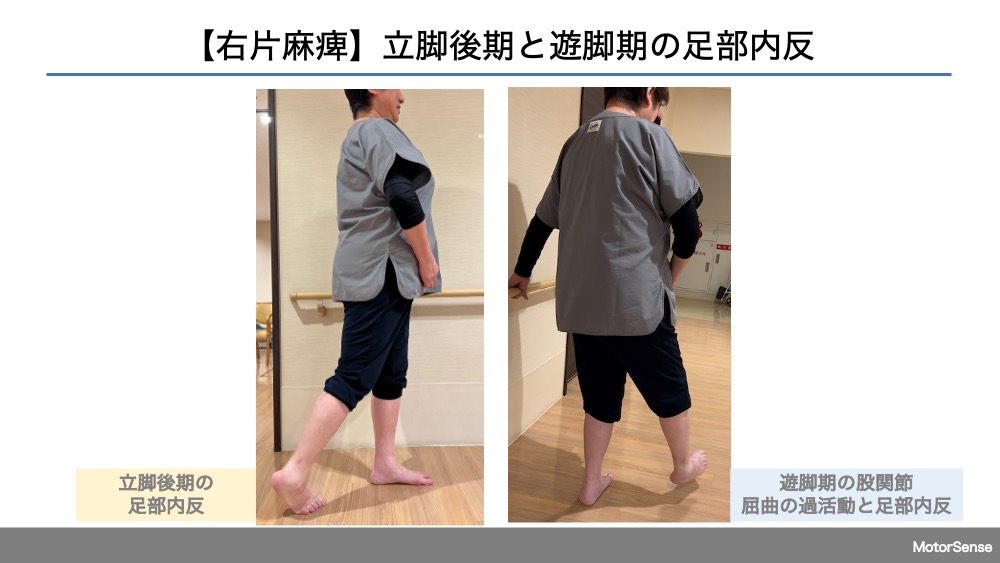

【右片麻痺 】立脚後期と遊脚期の足部内反

右片麻痺者の歩行です。

・遊脚期の股関節屈曲の過活動と足部内反(右図)

立脚後期に足部内反は強まり、遊脚期に股関節を引き上げながら振り出すことで、さらに足部内反は強まっています。体幹は屈曲・右側屈・右回旋し、不安定性や非対称性を示しています。

近位(体幹・股関節)と遠位(足部)の関連性を捉えながら介入を進めることが大切です。

まとめ

今回は、【脳卒中後の歩行】筋過活動と神経制御の変化、というテーマで書きました。

「足が突っ張る」など患者さんの声から、背景にある神経制御を推論することは大切です。

セラピーにおいて、下行路(運動指令)と上行路(感覚情報)をセットで考えることは重要と考えます。

以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

References

MotorSense(モーターセンス)

代表 伊藤 広和

営業日時:9:00〜20:00/定休日:日曜日

【お問い合わせ】

☏:070−2432−6567

お問い合わせフォーム