発達過程から考える姿勢制御システム

中枢神経障害によりさまざまな姿勢運動の問題が生じます。

・姿勢保持の難しさ

・麻痺による運動障害

これらの問題は、個別的な分析を求められることが多く、ベースとなる姿勢制御システムの理解が不可欠と考えます。

姿勢制御システムの理解を深めるために、発達過程を知ることが有用です。

特に1歳(12ヶ月)頃までの、手の操作性、二足直立・歩行、言語の変化は、目まぐるしいものです。

成人における中枢神経損傷者の病態理解のために、発達過程における姿勢制御システムを考えていきます。

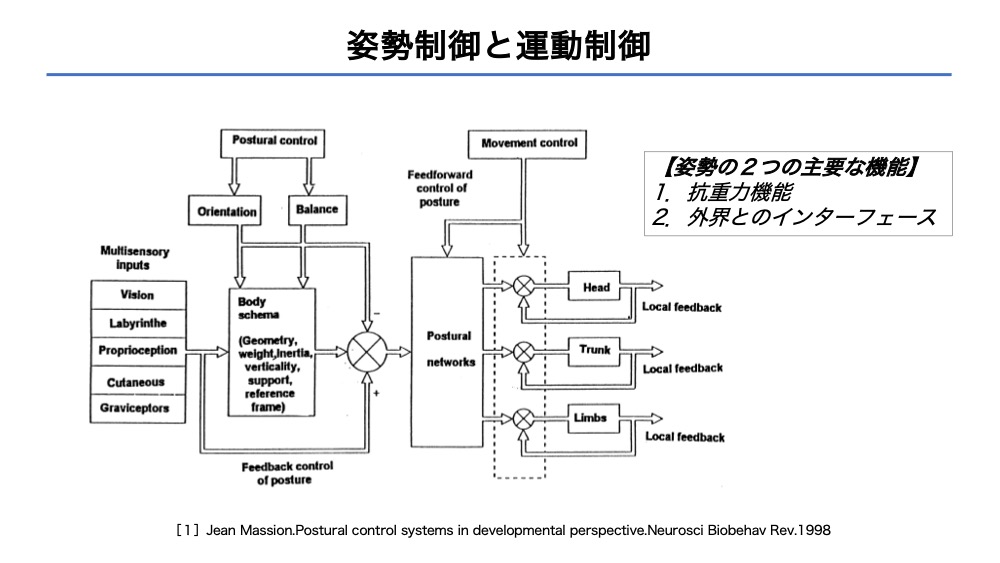

姿勢制御と運動制御

姿勢の2つの主要な機能[1]が示されています。

・外界とのインターフェース

立位姿勢を考えてみましょう。

僕らは何気なく立っていても、垂直性(まっすぐ)、正中性(真ん中)を知っています。

とくに意識することもなくです。

わずかに一側下肢への荷重すれば、身体の傾きを感じることができるかと思います。

また、何かに手を伸ばしても姿勢は安定し倒れることはありません。

物品の操作時には、肘・肩など各体節は意識することなく、最適な位置をとります。

これらは中枢神経系によってモニターされている結果と言えます。

姿勢の機能を支えるのは、多重感覚入力によるボディスキーマの構成であり、各体節のフィードバックなどが精密に貢献しているためです。

出生後の重力適応

成人中枢神経損傷者において、重力への適応が課題となります。

抗重力活動に必要な伸筋に弱化がみられると、屈曲姿勢につながります。

発達過程を考えてみましょう。

出生後の胎児は、屈曲優位の姿勢であり、体幹の正中性・垂直性保持は難しいです。

抗重力活動を求められる外部環境に感覚運動経験を通して段階的に適応していくのです。

・うつ伏せから頭を少しずつあげられるようになったり。(頭部コントロール)

・這って移動して、おすわりしたり。(体幹コントロール)

これら観察される現象から、重力への適応過程(特に伸筋)と感覚運動の役割を考えさせられます。

姿勢制御と乳児の把持動作

成人中枢神経損傷者の手の操作を考えます。

・「指を伸ばすことが難しい」

手指の伸展に難しさを訴えるケースが多いかと思います。

発達過程から、手指屈曲・把握の優位性を知ることができます。

空間での腕の保持(近位筋)はできませんが、把握動作(遠位筋)は乳児に多く観察されます。

ここから、近位筋の制御を高めるために遠位筋の活性化が重要である可能性が考えられます。

予測的姿勢調整 リーチ動作と発達過程

2〜3歳の遊びを考えてみます。

この頃は、お気に入りのおもちゃができる時期だと思います。

手の操作を観察すると、引っ張ったり、押したり、握ったり、投げたりなど様々です。

楽しいことや嬉しいことは、何度でも反復し、上達していきます。

達成感があれば、その気になり、挑戦することも増えるでしょう。

二足直立・歩行で、さまざまな手の操作性を学習することは、成人における予測的姿勢調整の土台になっている可能性があります。

さらに、課題(遊び)や環境によって、個別性が生まれるのではないでしょうか。

乳幼児期の姿勢制御と手の制御

外界への興味・探索には視覚情報が必要です。

視覚情報を得るためには、頭頸部の安定が不可欠です。

さらに、腕を伸ばしたり、手の精緻な動きには、体幹の安定が重要となります。

7−8ヶ月の床に座った姿勢を考えます。

体幹は屈曲から少しずつ伸展して、上方へ手を伸ばすことができるようになります。

次第に体幹を回旋しても倒れることなく、遊びの範囲は拡大していきます。

近位筋の予測的姿勢調整の働きを高めるためには、興味・探索したくなる課題(遊び)選択もポイントと言えます。

姿勢オリエンテーション 頭部の制御と発達過程

姿勢保持には、姿勢オリエンテーションが大切です。

垂直性・正中性を知ることで、傾きなく、まっすぐに立つことができます。

発達過程において姿勢オリエンテーションへの視覚・前庭のセンサーを持つ頭部[1]の重要性が示されています。

成人中枢神経損傷者の頭部を考えます。

・不安定な頭頸部コントロール

・無視、注意障害の影響

まとめ

本日は、発達過程から考える姿勢制御システムというテーマで書きました。

発達過程における姿勢制御システムを考えることは、成人における中枢神経損傷者の病態理解につながると考えます。

以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも明日の臨床につながれば幸いです。

References

1.Jean Massion.Postural control systems in developmental perspective.Neurosci Biobehav Rev.1998